Techniques d’enregistrement : les percussions traditionnelles

Comment enregistrer des percussions de qualité studio pro ?

Sommaire

Introduction

Après les différentes techniques d’enregistrement dédiées à la batterie (niveaux débutant, intermédiaire et avancé), aujourd’hui nous explorerons ensemble les méthodes de captation des percussions traditionnelles afin de compléter ton savoir-faire sur la production de sections rythmiques complètes. Au menu du jour, un petit air de voyage et de découverte à travers les cinq poids lourds des percussions africaines et latines : bongos, congas, djembé, tambourin et claves ! C’est parti !

Les bongos

Souvent considérés comme des percussions cubaines, les bongos sont en réalité originaires d’Afrique sub-saharienne. Un set de bongos traditionnel est composé de deux tambours distincts reliés entre eux par une anse : le Macho (littéralement le mâle, ou petit tambour aigu) et la Hembra (littéralement la femelle, ou grand tambour grave). Ils peuvent se jouer en position assise, placés entre les genoux du/de-la percussionniste, mais aussi debout placés sur un stand de support. Ensuite, selon le style musical pratiqué (changï, rumba, son etc), il sont généralement accordés l’un par rapport à l’autre avec un accord de quarte ou de quinte parfaite.

Pour les enregistrer correctement, c’est très simple : places un micro à condensateur à large diaphragme (comme un Audio-Technica AT4040 par exemple) à une distance d’environ 45 à 60 cm, directement au-dessus du petit tambour en l’inclinant avec un angle de 45° vers le centre de la peau. En effet, si le micro est pointé directement au milieu des deux tambours, la Hembra sonnera plus fort et dominera l’ensemble, car ce fût est plus grand et délivre un niveau de sortie beaucoup plus élevé. Un micro dynamique peut aussi faire l’affaire et permettra de mettre en valeur les fréquences médiums de l’instrument (ce qui pourrait s’avérer très pratique pour le mix), mais dans ce cas il faudra le rapprocher à une distance de 15 à 30 cm au dessus du petit tambour. En alternative avec un micro dynamique, si le/la percussionniste est assis·e et que le pied de micro gêne son jeu, tu peux aussi tenter un placement sous les bongos en gardant la même approche à l’esprit (15 cm de distance, micro pointé vers le petit tambour).

Les congas

Comme les bongos, les congas sont des instruments issus de la culture musicale cubaine qui puisent leurs racines sur le continent africain. On en trouve de plusieurs tailles : le quinto (ou primero) désigne le tambour le plus aigu, le conga (ou segundo) est le tambour médium et enfin la tumba (ou salidor) qui est le tambour le plus grave. Le plus souvent fabriqués en bois ou en fibre de verre, les congas se jouent exclusivement debout, placés au sol ou sur un stand de support. Notre premier conseil consiste donc à les placer sur un sol dur, le moins brillant possible (un parquet en bois est idéal), et dans une pièce plutôt grande si tu as le choix. En termes d’accordages, il y a plusieurs options mais rappelons simplement que traditionnellement, les congas cubains sont accordés beaucoup plus bas que ce que nous avons l’habitude d’entendre dans nos contrées, alors n’hésites pas à expérimenter pour affiner la sonorité.

En ce qui concerne l’enregistrement, si ton parc de micros le permet, places un micro à condensateur à petite membrane ou un micro dynamique à environ 30 cm au-dessus de chaque tambour (comme des AKG P170 par exemple), à une distance de 5 cm du cerclage, pointé vers le centre de la peau. Si tu n’as qu’un seul micro à disposition, places le à 30-45 cm de distance, entre les fûts en l’orientant ici encore vers le fût le plus aigu (donc avec la même approche que sur les bongos). En alternative, on observe aussi parfois des ingénieurs du son qui placent les micros à quelques centimètres sous le cerclage des congas, inclinés vers le haut et dirigés vers les yeux du/de-la musicien·ne. Il peut être intéressant de combiner les deux techniques (micros placés à la fois au dessus et en dessous des congas) pour enrichir le son, en prenant soin de vérifier qu’il n’y a pas de problème de phase entre eux bien entendu. Pour finir, tu peux aussi ajouter un micro d’ambiance positionné à environ 2 m des fûts (et à 2 m de hauteur à peu près) si tu souhaites obtenir un son plus complet et réaliste lors du mix.

Le djembé

Le djembé est de loin le sujet le plus délicat de cet article. En effet cet instrument extraordinairement populaire, originaire d’Afrique de l’ouest, est capable de produire une très large variétés de sonorités différentes. Des plus graves aux plus aiguës, des plus fortes aux plus subtiles. Il est taillé en une seule pièce de bois massif composée de trois parties : la tête (la partie supérieure en contact avec la peau), la voix (la partie intermédiaire) et le pied (la partie inférieure en semi-contact avec le sol). La plupart des peaux de djembé sont assez larges, et les notes graves ont tendance à jaillir du pied et non de la peau elle-même, ce qui influence fortement la logique de captation microphonique.

Ainsi pour l’enregistrement, veilles toujours à garder une certaine distance avec l’instrument, les prises en ultra-proximité sont à utiliser avec précaution ici pour éviter de perdre une partie importante des sonorités produites. Idéalement, places un micro à condensateur à large membrane entre 1,5 m et 3 m de distance (comme un SE Electronics SE 2200 par exemple), à une hauteur située au dessus de la tête du/de-la percussionniste, et orientes le micro avec un angle d’environ 45 degrés pour que la membrane de la capsule soit face au djembé. Cependant si tu souhaites effectuer une prise de proximité (par choix ou simplement parce que ton espace d’enregistrement est restreint) tu peux utiliser 2 micros dynamiques : un premier micro placé à 10-15 cm au-dessus du bord de la peau, orienté avec un angle d’environ 45° et pointé vers le centre de la peau, et un second micro placé au sol face au pied du tambour (précisément face à l’ouverture entre le pied et le sol). N’oublies pas de vérifier la cohérence des phases des deux micros si tu utilises cette méthode.

Le tambourin

Le tambourin est un instrument souvent mal compris, et tristement relégué à une simple percussion d’accompagnement, notamment dans la musique pop. Or c’est une percussion fantastique et très riche, qu’il convient de traiter avec le respect qui lui est dû. Il en existe de plusieurs formes et de toutes les tailles, venus de tous les pays, mais en général il s’agit d’un fût peu épais équipé d’une peau et muni de cymbalettes métalliques. En termes de techniques de jeu, c’est un instrument qui a tendance à beaucoup bouger dans l’espace, donc une prise de proximité est généralement déconseillée.

Pour l’enregistrement, essaies de placer le/la percussionniste dans la partie la plus brillante de la pièce traitée, tu remarqueras que de légères réflexions ambiantes aideront le tambourin à sonner naturellement et à mieux s’intégrer dans le mix. Mais attention, si l’endroit est trop réverbérant, tu risques d’obtenir un effet trop prononcé et inutilisable, alors fais quelques prises de test pour trouver l’emplacement idéal et n’hésites pas à demander au/à-la percussionniste de se déplacer dans l’espace afin de trouver quel endroit précis il ou elle préfère. Seconde mise en garde : n’enregistres pas le tambourin à un niveau trop élevé, cet instrument peut générer des crêtes puissantes, avec des pics soudains supérieurs à 10 dB voire plus, donc essaies d’être prudent et demandes au/à-la musicien·ne de frapper quelques coups très forts pour affiner ton placement de micro, et calibrer le gain d’entrée de ton préampli au bon niveau. En ce qui concerne le choix des micros, plusieurs options s’offrent à toi, tu peux choisir un micro à condensateur omnidirectionnel (comme un AKG P420 par exemple) ou un micro à ruban, et le placer à une distance d’environ 1,5 m, à hauteur de tête, légèrement incliné vers le menton du/de-la percussionniste.

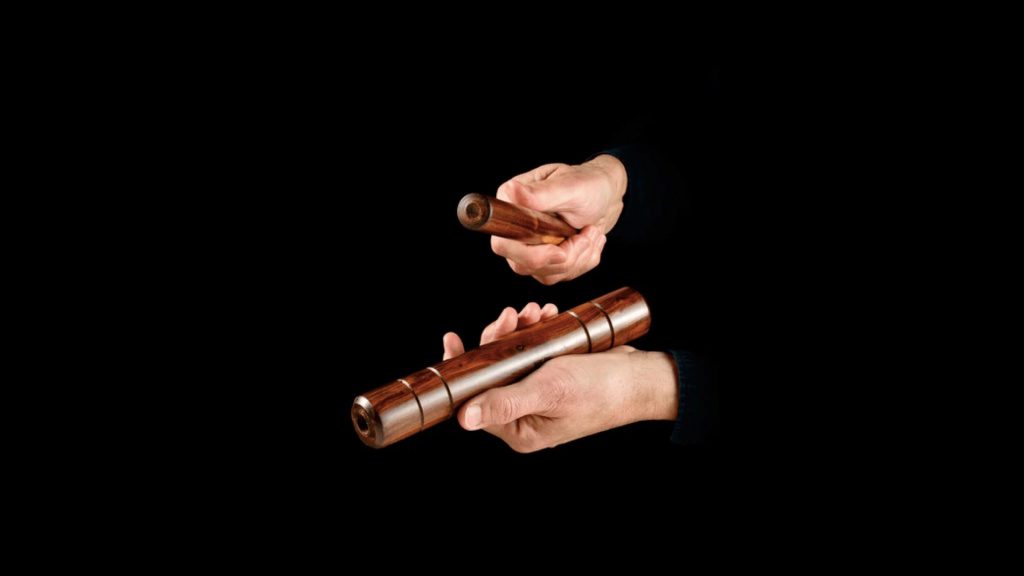

Les claves

Particulièrement appréciées dans les styles afro-cubains, les claves sont fréquemment utilisées pour jouer des rythmes répétitifs dans plusieurs musiques traditionnelles du monde entier. Pour l’anecdote, on les appelle aussi Macho et Hembra (comme les bongos) malgré le fait qu’elles fassent exactement la même taille cette fois. Tu noteras que de nombreuses claves modernes ne sont plus fabriquées en bois, mais en fibre de verre pour une meilleure durabilité (au détriment du son il faut bien l’avouer). Ce sont deux percussions très puissantes qui créent énormément d’énergie dans une pièce, ainsi tu devras être très vigilant et faire attention aux réflexions indésirables dans un espace dont l’acoustique laisse à désirer

Pour les enregistrer, encore une fois c’est très facile, places un micro à condensateur à large membrane (comme un the t.bone SC 400 par exemple) entre 1,5 et 3 mètres de distance, à hauteur des mains du/de-la percussionniste, et pointé directement au centre des deux claves. N’hésites pas à faire varier ton placement en fonction du rendu sonore désiré. En alternative, tu peux aussi tenter une prise de proximité en plaçant un micro dynamique à une distance d’environ 50 cm au dessus du/de-la percussionniste, dans ce cas, veilles bien à ce que les pics d’amplitude de chaque frappe ne fassent pas écrêter ton signal de manière désagréable (si c’est le cas éloignes le micro jusqu’à obtenir le rendu sonore approprié). En option, tu peux aussi utiliser un gate ou un expandeur pour réduire les bruits ambiants indésirables ou la repisse d’autres instruments, pour conserver au final uniquement les accents musicaux joués par les claves et te faciliter la tâche lors du mix.

Conclusion

Nous espérons que cet article t’a plu et t’a aidé à mieux comprendre l’univers de la prise de son des percussions, en complément n’hésites pas à lire ou à relire les chapitres précédents concernant l’enregistrement d’un kit de batterie si tu le souhaites (Techniques d’enregistrement : la batterie / niveau débutant et intermédiaire & Techniques d’enregistrement : la batterie / niveau intermédiaire et avancé). Bien entendu, il existe de nombreuses autres percussions à travers le monde, mais les méthodes développées ici devraient te permettre de t’en sortir avec à peu près n’importe quel instrument si tu les adaptes et que tu t’en inspires, en fonction de tes besoins du moment.

N’oublions pas le plus important : partages ton point de vue et tes expériences sur l’enregistrement des percussions avec la communauté dans les commentaires, c’est en discutant de nos techniques que nous pourrons tous continuer à progresser. La suite au prochain épisode !

5,0 / 5,0 |

5,0 / 5,0 |