Techniques de mix : panoramique

Comment bien démarrer ton mixage ?

Après avoir abordé le sujet des balances et le réglage des niveaux dans notre article de la semaine dernière, il est temps aujourd’hui de nous intéresser au placement des pistes dans le champ stéréo. La qualité du placement panoramique, aussi appelée spatialisation, est considérée comme une caractéristique fondamentale d’un mix de qualité professionnelle. Alors c’est parti !

Sommaire

Introduction

La spatialisation des sons est donc un élément primordial d’un mixage réussi, mais malheureusement encore trop souvent négligé par les ingénieurs de mixage en cours d’apprentissage. Mais alors comment placer les pistes dans le champ stéréo pour obtenir un résultat optimal ? Il y a plusieurs réponses à cette question, qui dépendent du style musical pratiqué, du projet artistique en cours et bien entendu des outils à ta disposition. Néanmoins, il existe quelques règles et principes qui te permettront de démarrer tes sessions de mixage de manière méthodique et d’offrir au public un morceau de qualité (même si comme dans tous les aspects de la musique enregistrée, ces règles une fois bien intégrées, pourront être contournées et détournées de manière créative si tu le souhaites).

La quête de la 3D

Avant tout, pour comprendre la notion de spatialisation, il faut d’abord rappeler que nos systèmes d’écoutes (casques audio, enceintes et maintenant même smartphones etc) possèdent deux canaux pour diffuser le son et créer un espace sonore crédible pour nos oreilles : un canal à gauche et un canal à droite (Left/Right). Le placement panoramique nous permet donc de choisir la position du son dans cet espace. Mais pas seulement.

En réalité, le panoramique fait bien plus que simplement positionner les pistes audio dans le champ stéréo : il sert à créer de l’intérêt pour les auditrices et les auditeurs en apportant à la fois du mouvement , de l’épaisseur et un supplément de clarté dans le mixage. Imagines le temps d’un instant un mixage ou tous les instruments seraient empilés les uns sur les autres, placés au même endroit dans le champ (par exemple : tous les instruments au centre, tous les instruments à droite ou à gauche etc), tu te retrouverais inévitablement avec des pistes qui entreraient en conflit entre elles, et il serait très difficile pour ton cerveau de se concentrer et d’apprécier tel ou tel son. En outre, si toutes les pistes étaient positionnées au même endroit dans le champ stéréo, tu serais contraint de présenter un mixage qui manque de dimension, c’est à dire un morceau qui manque de largeur, d’amplitude et de profondeur (la fameuse 3D que chaque ingénieur essaie d’insuffler au sein d’un morceau). Au final, on peut clairement affirmer que le placement panoramique est une des principales méthodes à employer pour rendre un mix original et attrayant pour l’oreille humaine.

L’illusion du centre

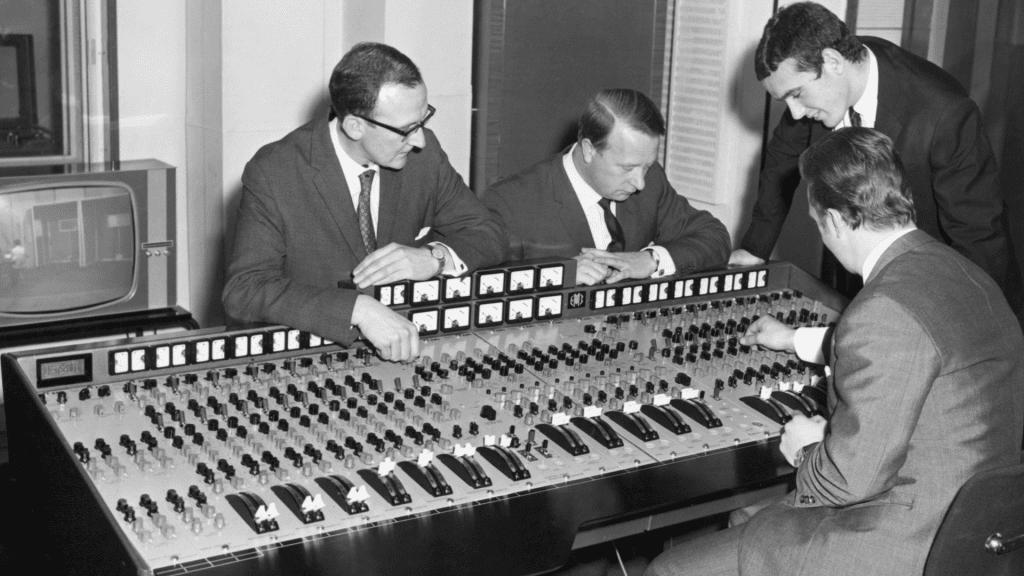

La stéréo, inventée en 1931 par Alan Blumlein lorsqu’il travaillait pour EMI Records, créé un phénomène psychoacoustique connu sous le nom de centre fantôme (phantom center). Pour faire simple, cela signifie que les sorties des deux haut-parleurs gauche et droit se combinent dans la perception de l’auditrice·eur pour créer un haut-parleur imaginaire entre les deux. Et en fonction de tes placements panoramiques, ce champ sonore imaginaire pourra être utilisé à ton avantage. Naturellement, on distingue donc trois zones d’intérêt panoramique qui concentrent l’essentiel de l’action musicale : l’extrême gauche, le centre et l’extrême droite (sans mauvais jeu de mots politique bien entendu). La zone centrale est très facile à aborder, car dans la plupart des cas les éléments musicaux les plus importants y sont placés : la voix lead, la grosse caisse, la basse électrique ou bien même la caisse claire.

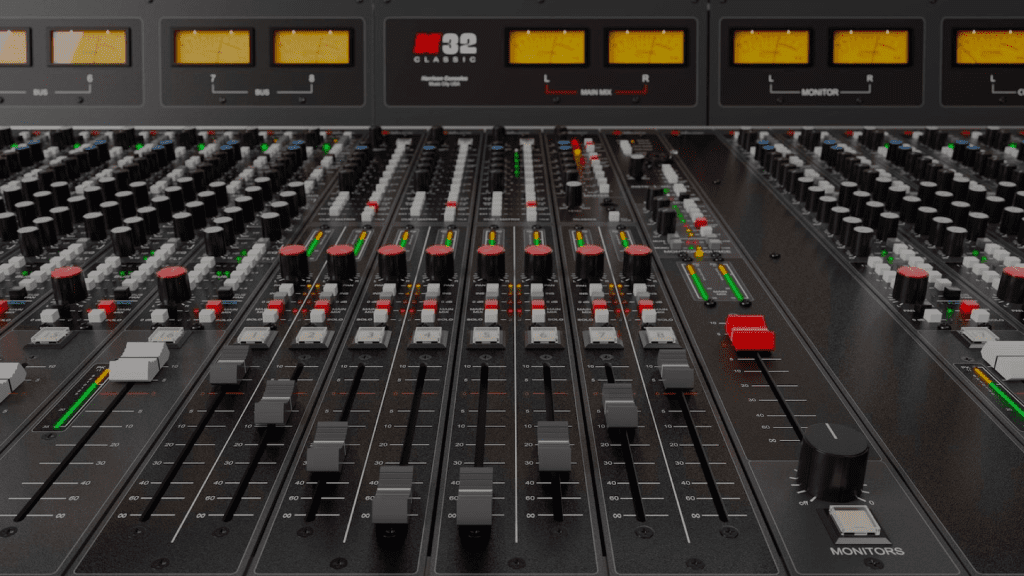

D’ailleurs pour la petite anecdote historique, cela n’a pas toujours été le cas : lorsque la stéréo s’est généralisée au milieu des années 60s, il était courant pour les ingénieurs du son de placer la plupart des instruments du morceau d’un côté tandis que les voix étaient placées de l’autre. Cela s’explique par le fait que la stéréo était tellement nouvelle et innovante à l’époque, que les techniques d’enregistrement et de mixage pour ce format n’avaient pas encore été découvertes, et encore moins perfectionnées au point où elles en sont aujourd’hui. Du coup, les potentiomètres de panoramique n’étaient pas disponibles sur les consoles de studio et à leur place, on trouvait plutôt un commutateur à trois positions qui était utilisé pour assigner la piste à la sortie gauche, à la sortie droite ou aux deux en même temps (donc au centre). Comme tu t’en doutes, ces limites techniques posaient de sérieux problèmes d’équilibre, en particulier à l’époque des disques vinyles. Prenons l’exemple des basses fréquences dans le cadre d’un pressage de disque : si la contrebasse et la grosse caisse étaient positionnées d’un seul et même côté, l’énergie développée était telle qu’elle entraînait souvent la perforation de la paroi du sillon par le stylet de gravure pendant le processus de fabrication du disque Master. La seule solution consistait donc à équilibrer les deux côtés, ou bien à centrer la basse, la grosse caisse et tout autre instrument contenant beaucoup d’informations en basses fréquences (les ingénieurs de l’époque utilisait même un périphérique spécial appelé égaliseur elliptique pendant la gravure d’un disque, qui servait précisément à recentrer toute l’énergie des basses fréquences situées sur les côtés). Ainsi, avec la démocratisation de la stéréo et des outils de traitement, les ingénieurs du son ont commencé à placer les pistes non plus seulement aux extrémités ou au centre, mais là où ils le souhaitaient.

Méthode(s) de placement

Comme nous l’avons vu précédemment : au centre tu devras privilégier les pistes les plus importantes du morceau, et idéalement aussi celles qui possèdent le plus d’énergie dans les basses fréquences. Aujourd’hui les systèmes de diffusion ont évolué, et dans la plupart des installations (clubs, salles de concert, systèmes audiophiles etc) tu auras affaire à une configuration de type 2.1 (pour résumer : une enceinte de chaque côté et un caisson de basse au centre). Bien entendu, ce conseil de placement au centre pour les éléments importants du mixage n’est qu’un point de départ qui a fait ses preuves dans l’industrie musicale, mais rien de t’empêches de faire autrement si le propos artistique du morceau le demande. Cependant il faut reconnaître que d’une part, c’est assez rare, et que d’autre part l’oreille du public n’est pas très familière ni friande d’autres types de placements alternatifs (imagines un morceau de RnB calibré pour les radios où la voix serait à droite et la grosse caisse à gauche… bad buzz assuré).

En ce qui concerne les côtés gauche et droit, c’est à toi de décider de ce qui convient le mieux en fonction du morceau (guitare à droite, synthétiseur à gauche ou l’inverse etc), tu auras donc beaucoup de liberté dans tes placements. Si tu traites un projet acoustique, essaies de visualiser la position des musiciens sur scène et de la retranscrire dans le champ stéréo, si tu traites un projet électro ou autre, tout est possible ! Néanmoins, il y a tout de même quelques pièges à éviter pour obtenir un rendu cohérent et agréable. Prenons le cas des claviers et pads divers issus de banques de sons en tous genres : s’ils sont mono, tu peux t’amuser à les placer complètement à gauche ou à droite pour obtenir une image sonore impressionnante qui habille tout l’espace audio. Le problème c’est que de nos jours, presque tous les claviers et modules d’effets ont été équipés de sorties stéréo. Mais en réalité, la plupart d’entre eux sont en pseudo-stéréo, avec un côté légèrement modifié par un effet de chorus par exemple, puis mélangé au signal d’origine. Et au final, si tu places chaque sortie (L/R) d’un clavier pseudo-stéréo complètement à gauche et à droite, tu n’obtiendras rien de plus qu’un rendu très proche du mono. Notre conseil est donc de prendre une piste de synthétiseur ou de sampleur pseudo-stéréo et d’éliminer un côté, pour créer ta propre image stéréo à partir de la piste restante en lui ajoutant un délai, un pitch-shifter, un chorus, ou une réverb (ou les quatre effets en même temps) via un départ d’effet (Aux Send) que tu placeras ailleurs dans le champ. À partir de là, tu peux essayer différents placements, comme par exemple : placer le signal d’origine à 45° à droite, et les effets à 90° à droite également, ou l’inverse etc. À toi de juger de ce qui sonnera le mieux en fonction du contexte musical mais surtout, n’hésites pas à tester de multiples combinaisons jusqu’à trouver la recette qui te conviendra (recette que tu pourras ensuite ré-utiliser à volonté pour tes futurs mixages). Une dernière remarque s’impose, si le morceau sur lequel tu travailles est plutôt destiné aux clubs, prends bien soin de ne pas appliquer des panoramiques trop extrêmes pour les éléments les plus importants du mixage, sinon tu prends le risque qu’une partie du public ne les entende pas suffisamment (ce conseil est globalement valable pour toutes les musiques modernes et épurées au sein desquelles les fréquences basses et les voix sont omniprésentes : hip hop, pop, électro etc).

L’aspect créatif du placement panoramique

Comme tu l’as bien compris, il y a quelques règles à suivre pour réussir un placement panoramique de qualité professionnelle. Mais une fois ces principes acquis, pour aller encore plus loin tu peux aussi t’amuser à déplacer les sons de manière dynamique dans le champ stéréo, au cours du morceau ! Ainsi il existe de nombreux plugins conçus exactement pour cela : des auto-panners, des dopplers ou bien tout simplement des délais et des réverbs pensés pour ajouter une touche artistique à ton mixage et à tes productions.

Voici une petite sélection de logiciels originaux et reconnus pour leur qualité créative, qui ont fait leurs preuves au sein des studios du monde entier : Waves Brauer Motion (un plugin de traitement panoramique circulaire automatique créé en collaboration avec l’ingénieur de génie Michael Brauer), Soundtoys PanMan (un plugin d’auto-panning inspiré de divers périphériques hardwares vintage), Unfiltered Audio SILO (un plugin de spatialisation granulaire), Eventide H3000 Factory MK II (un plugin qui reprend les algorithmes de délais, modulations, pitch-shifting etc du périphérique le plus célèbre de l’histoire) ou bien encore Universal Audio Lexicon 224 Dig. Reverb Native (un plugin de réverb numérique vintage, classique parmi les classiques).

Conclusion

Ces conseils sont un excellent point de départ pour démarrer une session sur ta DAW et produire tes premiers mixages, mais encore une fois, la liberté artistique n’a pas de limite et rien ne t’empêchera d’aller toujours plus loin. N’oublies pas de lire ou de relire notre article Techniques de mix : les balances, car le placement panoramique et la gestion des niveaux se complètent parfaitement pour démarrer un mixage dans les meilleurs conditions. Si tu as des questions, des remarques ou que tu désires partager ton expérience du placement panoramique, exprimes toi dans les commentaires. C’est en échangeant et en discutant ensemble de nos techniques que nous continuerons tous à progresser. La suite au prochain épisode !

5,0 / 5,0 |

5,0 / 5,0 |